Schonmal an einem Science Slam teilgenommen? Als Wissenschaftler:in kannst du bei einem Science Slam deine Forschung der Öffentlichkeit präsentieren. Aber bitte kurz, knackig und unterhaltsam. Und natürlich verständlich! Wenn du schonmal versucht hast, deiner Familie oder Freunden zu erklären, was du im Labor eigentlich so machst, weißt du wahrscheinlich, dass es gar nicht so einfach ist.

Dabei ist gute Wissenschaftskommunikation so wichtig. Und auch in der Karriere vorteilhaft, wenn du komplexe Themen verständlich runterbrechen kannst.

Wie es ist, an einem Science Slam teilzunehmen, was du daraus für dich mitnehmen kannst und mehr, das erzählt uns heute Annika Djolai.

Annika promoviert gerade im Bereich Evolutionsbiologie an der Universität Mainz und hatte letztes Jahr die Gelegenheit, an ihrem ersten Science Slam in Mainz teilzunehmen. Und durfte als Siegerin dessen mit ihrem Vortrag „Let’s talk about sex“ kurze Zeit später am internationalen FORTHEM Researcher Grand Prix in Norwegen teilnehmen. Viel Spaß mit dem Interview.

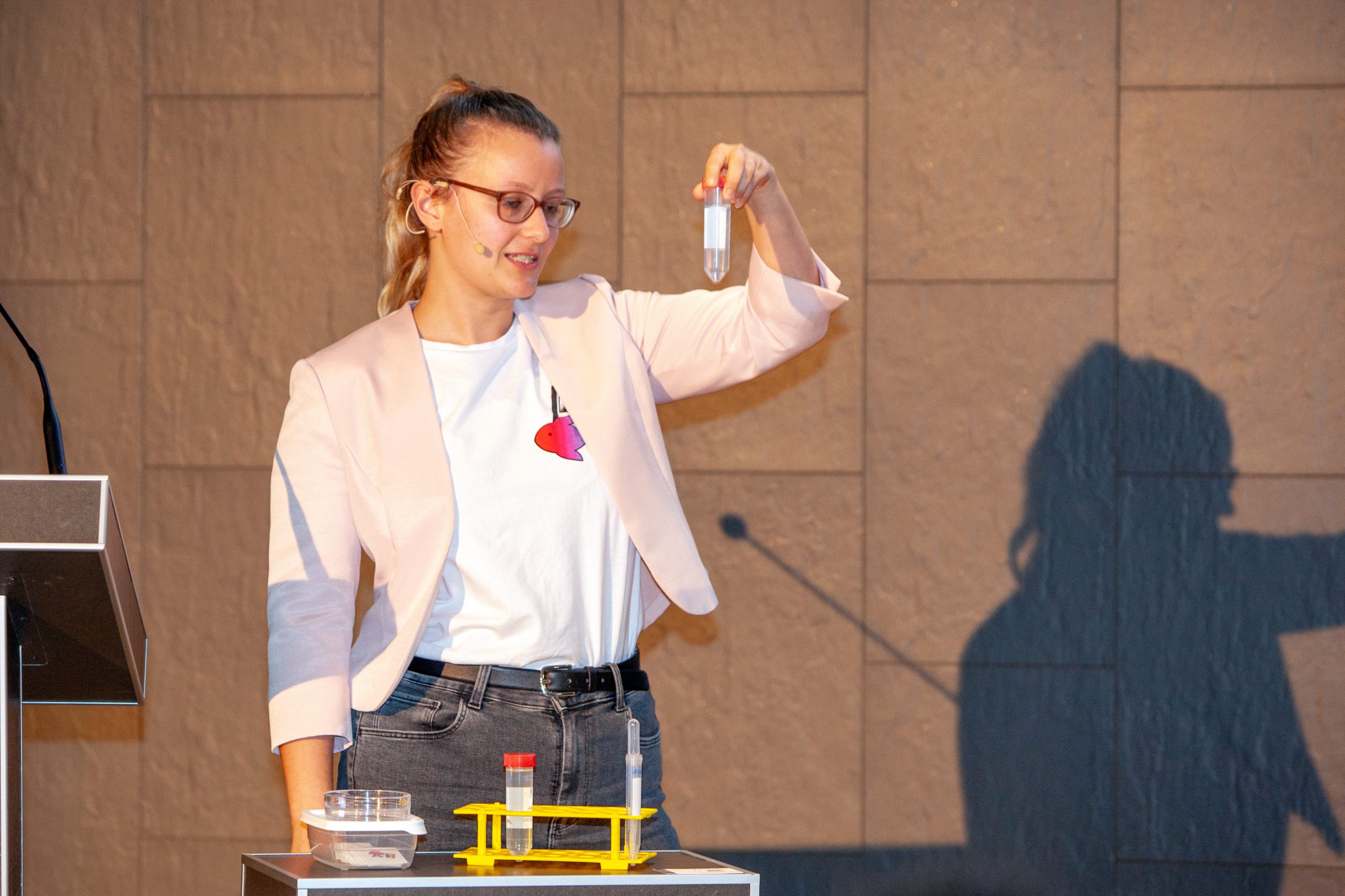

Annika Djolai beim Sieg des Mainzer Science Slam der AG Junge Wissenschaft. (Foto/©: Astrid Garth / AdW Mainz)

Hallo Annika, wie kam es dazu, dass du am Science Slam in Mainz und anschließend am Grand Prix in Norwegen teilgenommen hast?

Als ich im Bachelor war, habe ich das erste Mal als Zuhörerin an einem Science Slam teilgenommen. Ich fand das Konzept total cool, um Nachwuchswissenschaftler:innen und Laien für Forschung und Wissenschaft zu begeistern. Tatsächlich bin ich damals auch für meine Abschlussarbeit in einer Arbeitsgruppe gelandet, deren Forschung eine der Slammerinnen präsentiert hat.

Da Forschung viel aus öffentlichen Geldern finanziert wird – ich beziehe zum Beispiel selbst Gelder von der Deutschen Forschungsgemeinschaft – finde ich, sind wir es auch der Gesellschaft schuldig, dass wir ab und zu zeigen, was mit ihren Steuergeldern geschieht und was wir daraus machen.

Vom Science Slam in Mainz habe ich durch einen Uni-Newsletter erfahren. Dort konnte man sich erstmal für ein eintägiges Seminar registrieren, als Vorbereitung auf den Science Slam. Die Chance habe ich ergriffen.

Ich habe dann den Science Slam in Mainz gewonnen. Das Konzept sah vor, dass die Gewinner:in am Finale des Grand Prix teilnahm. So kam es dann, dass ich zusammen mit der Zweitplatzierten für drei Tage nach Norwegen durfte.

Als die Chance kam, dachtest du also, du probierst es einfach mal aus? Wie sah die Vorbereitung auf die beiden Science Slams denn im Details aus?

Genau so war es.

Beim ersten Science Slam in Mainz hatten wir einen eintägigen Workshop, der den Fokus auf Storytelling und Wissenschaftskommunikation legte. Da haben wir gelernt, was gutes Storytelling ist und wie du deine Message möglichst prägnant rüberbringen kannst.

Nach dem Workshop habe ich meinen Vortrag vorbereitet und meine Kolleg:innen drüber schauen lassen. Da waren auch noch sehr hilfreiche Vorschläge dabei. Ich habe meinen Vortrag dann auch über Zoom in meinem Freundeskreis vorgetragen, um Feedback von Leuten außerhalb der Biologie zu erhalten, was sie überfordert oder überladen hat.

Beim Science Slam in Norwegen hatten wir eine Stunde 1:1 Coaching hier in Mainz und vor Ort dann auch nochmal zwei Tage Coaching und Vorbereitung. Auch hier habe ich nochmal Kolleg:innen und Freund:innen drüber schauen lassen, nur wesentlich kürzer, da der Vortrag auch kürzer war – der in Mainz ging zehn Minuten, in Norwegen nur vier. Da konnte ich mich am Konzept vom ersten Science Slam orientieren und hatte auch schon ein besseres Gespür dafür, welche Worte ich verwenden kann und wo das erste Mal noch Unklarheiten bestanden. Deswegen ging das alles viel schneller.

Vor Ort haben wir Finalist:innen uns unsere Vorträge gegenseitig präsentiert und uns Feedback gegeben. Zusätzlich haben wir sowohl Feedback von Coaches für Wissenschaftskommunkation erhalten als auch von einer Person, die für Foliengestaltung zuständig war, denn die Folien können auf der Leinwand auch nochmal anders aussehen als auf dem Computer. Dazu gehören dann auch so Details wie die Kleidungswahl. Ob man zum Beispiel bei schwarzen Folien auch was Dunkleres anziehen will, um mit dem Hintergrund zu verschmelzen, oder was helleres Farbiges, um sich besser vom Hintergrund abzuheben.

Ich dachte erst, dass ich für das Finale meinen ersten Vortrag einfach kürzen kann, habe aber relativ schnell festgestellt, dass ich eigentlich einen komplett neuen Vortrag gestalten muss. Zwar konnte ich einige Folien wiederverwenden – für den ersten Vortrag hatte ich schon meine Versuchstiere im Comic-Style gezeichnet –, aber vom Aufbau musste ich ziemlich viel umstellen und rausnehmen. Am Ende habe ich mich entschieden, das Ganze im Gedichtformat vorzutragen, da ich damit gut in wenig Zeit relativ viel Information unterbringen und es gleichzeitig anschaulich gestalten konnte. Da habe ich mir auch Unterstützung von einer befreundeten englischsprachigen Muttersprachlerin geholt, da ich an einzelnen Stellen unsicher war.

Auch Props helfen bei der Veranschaulichung (Foto/©: Astrid Garth / AdW Mainz)

Inwiefern unterschied sich dein Vortrag denn von einem normalen wissenschaftlichen Vortrag?

Bei einem normalen wissenschaftlichen Vortrag innerhalb meines Gebietes würde die Einleitung für mich etwa ¼ ausmachen, bei einem wissenschaftlichen Publikum außerhalb des Fachgebietes 1/3. Beim Science Slam hat meine Einleitung die Hälfte des Vortrags eingenommen!

Meine Forschung selbst, die bei einem wissenschaftlichen Vortrag den Großteil ausmachen würde, hat hier nur ¼ der Zeit eingenommen. Bei Science Slams geht es eher darum, die Hintergründe und Konzepte zu vermitteln. Von meinen eigenen Daten habe ich fast nichts gezeigt, sondern einfach die Quintessenz präsentiert. Ins Detail gehen kann man da gar nicht, auch von den Begrifflichkeiten. Das Publikum muss dir hier vertrauen, während du einem wissenschaftlichen Publikum auch deine Daten zeigen würdest, auf denen deine Schlussfolgerungen beruhen.

Mir fallen wissenschaftliche Vorträge tatsächlich einfacher, weil ich da meine Terminologie verwenden und mich genau auf das Thema beziehen kann. Hier musste ich die Terminologie erst einführen beziehungsweise versuchen, alles in einfacher Sprache zu beschreiben.

Der Science Slam in Mainz war zudem auf Deutsch, da musste ich erstmal viel übersetzen, da wir Wissenschaft sonst ja auf Englisch präsentieren.

Wie war denn die Erfahrung in Norwegen, was hast du dort erlebt?

Für mich war die Erfahrung sehr positiv. Ich fand Norwegen wahnsinnig schön und die Menschen sehr freundlich und hilfsbereit. Ich bin eine halbe Woche vorher angereist, erst in Trondheim, um eine Freundin zu besuchen, bevor es weiterging zum Science Slam in Agder. Ich konnte sogar Polarlichter sehen, wenn auch nur sehr kurz. Aber naja, man kann ja nicht alles haben.

In Agder waren wir in einem Hotel untergebracht und haben vor allem Zeit mit den Leuten vom Science Slam-Team verbracht. Es gab auch etwas Rahmenprogramm, wir haben ein Kunstmuseum besucht und sind auch im Restaurant gemeinsam essen gewesen. So viel Freizeit hatte ich da aber insgesamt nicht, das Programm war schon sehr eng getaktet. Wir wurden total herzlich aufgenommen, das Team war sehr nett. Es war auch keine Competition-Atmosphäre untereinander.

Der kulturelle Austausch war sehr gut und ich habe viel über andere Kulturen gelernt. Im Institut haben wir viele Personen aus umliegenden Ländern wie Frankreich, aber auch aus asiatischen, ein paar afrikanischen Ländern oder den USA. Daher bin ich interkulturellen Austausch mit Personen aus diesen Ländern gewohnt, hatte aber bislang wenig Kontakt zu den nordischen Ländern. In Norwegen habe ich zum Beispiel gelernt, dass Menschen aus Finnland das Konzept social distancing bereits vor Corona innehatten. Ich war recht überrascht als der Hotel-Fahrstuhl – in den acht Personen passen – ankam, bereits eine Person darin stand und die finnische Finalistin auf den nächsten warten wollte weil sie meinte, der Fahrstuhl sei ja schon belegt.

Annika (zweite von oben links) und die anderen Finalist:innen beim ForThem Researcher Grand Prix (Foto/©: University of Agder / FORTHEM Alliance)

Wie lief denn der Science Slam für dich als Slammerin ab? Wie können wir uns das vorstellen?

Bei beiden Science Slams gab es Vorgespräche mit den Moderator:innen. Da wurde bereits besprochen, was sie fragen werden, ob es etwas gibt, worüber wir gerne reden würden, was aber zeitlich nicht mehr in unseren Vortrag passte. Auch die Anmoderation wurde besprochen, in Mainz direkt vor dem Event vor Ort, in Norwegen bereits vor der Anreise. Bei mir habe ich dann zum Beispiel meinen Background einfließen lassen, dass ich aus einer katholischen Familie komme, Messdienerin war und so, sodass ich mit meinem Einleitungssatz „Hallo Mama, hallo Papa, ich möchte heute mit euch über Sex sprechen“ bereits die ersten Lacher sicher und das Eis gebrochen hatte. In Norwegen haben wir vorher ein bis zwei Sätze dazu eingeschickt, wie wir vorgestellt werden wollen. Die finale Anmoderation durften wir dann auch absegnen, damit es möglichst fachlich korrekt ist.

In Mainz wurde die Reihenfolge der Vorträge ausgelost, da haben wir eine halbe Stunde vorher erfahren, wer wann dran ist. In Norwegen wurden die Vorträge thematisch sortiert, um einen roten Faden durch den Abend zu haben. Dadurch haben wir dort die Reihenfolge früher erfahren. Bei beiden Science Slams hatten wir Kopfbügelmikrofone sodass die Hände frei waren. In Mainz wurde das Mikrofon vor der Veranstaltung an die Teilnehmenden der ersten Hälfte angebracht und in der Pause gewechselt. In Norwegen gab es einen richtigen Soundcheck, da wurden wir vor dem Auftritt hinter dem Vorhang verkabelt und alles geprüft, damit der Sound auch online über den Stream übertragen wird.

Während des Science Slams waren wir Slammer:innen in Mainz Teil des Publikums und hatten Sitze in der ersten Reihe. In Norwegen saßen wir in einem separaten Raum, quasi in unserem eigenen Backstage-Bereich mit Trinken und allem, von dem wir dann kurz vor unserem eigenen Vortrag zur Bühne hoch gegangen sind. Im Raum selbst konnten wir die anderen Vorträge als Livestream über eine Leinwand verfolgen.

In Mainz gab es nach dem letzten Vortrag noch die Publikums-Abstimmung und die Siegerehrung, danach habe ich noch ein paar Leuten Fragen beantwortet und ge-socialized. In Norwegen gab es einen QR-Code über den das Publikum vor Ort und über den Livestream unmittelbar nach jedem Vortrag abstimmen konnte. Zusätzlich gab es eine Jury, die Punkte von eins bis sechs vergeben und etwas Feedback gegeben hat. Die endgültige Siegerin wurde dann am Ende verkündet und bekam einen eigens für die Veranstaltung entworfenen 3D-Druck überreicht. Nach der Siegerehrung gab es Backstage Abendessen über einen Catering-Service und danach sind fast alle direkt ins Hotel. Das fand ich etwas schade, aber da einige am nächsten Tag bereits um 4 Uhr früh wieder aufstehen mussten, um ihren Flug zurück zu kriegen, konnte ich das natürlich verstehen. Die deutsche Delegation hat natürlich noch ganz stereotyp ein, zwei Bier getrunken, bevor es zurück ins Hotel ging – das haben wir uns dann doch nicht nehmen lassen.

Standest du vorher schon öfters auf der Bühne? Welche Tipps würdest du Leuten geben, die an Science Slams interessiert sind?

Das kommt drauf an, wie weit wir Bühne fassen. Also auf einer wissenschaftlichen Bühne nicht so wirklich. Ich habe kleinere Vorträge am Institut oder auch Poster-Vorträge auf Konferenzen gehalten, aber keinen großen. Ich habe früher Klavier gespielt, da mussten wir einmal im Jahr vorspielen. Das habe ich aber immer gehasst. Dort habe ich mich nie gut gefühlt und war immer sehr aufgeregt. Ich habe auch viele Jahre im Chor gesungen, das fand ich besser, weil ich nicht alleine war. Und in unserem Promotionsprogramm hat sich wohl mittlerweile auch rumgesprochen, dass ich bei den Karaoke-Abenden immer ganz vorne mit dabei bin. Aber so im Fokus zu stehen wie beim Science Slam, das hatte ich in dem Ausmaß zum ersten Mal.

Als Tipp würde ich geben, dass man sich an die Faustregel halten sollte, 50% für die Einleitung zu verwenden und keine Daten, sondern Grundkonzepte zu zeigen. Comics kommen eigentlich immer gut an – vor ein paar Jahren waren auch Memes gerne gesehen, aber darüber sind wir mittlerweile ehrlicherweise hinaus. Außerdem sollte man sich Feedback von Personen einzuholen, die nicht aus dem eigenen Fachbereich stammen, damit man nicht zu sehr in die Fachterminologie abdriftet. Und das Wichtigste: Hab Spaß und sei authentisch. Wenn du Spaß hast, hat das Publikum auch Spaß.

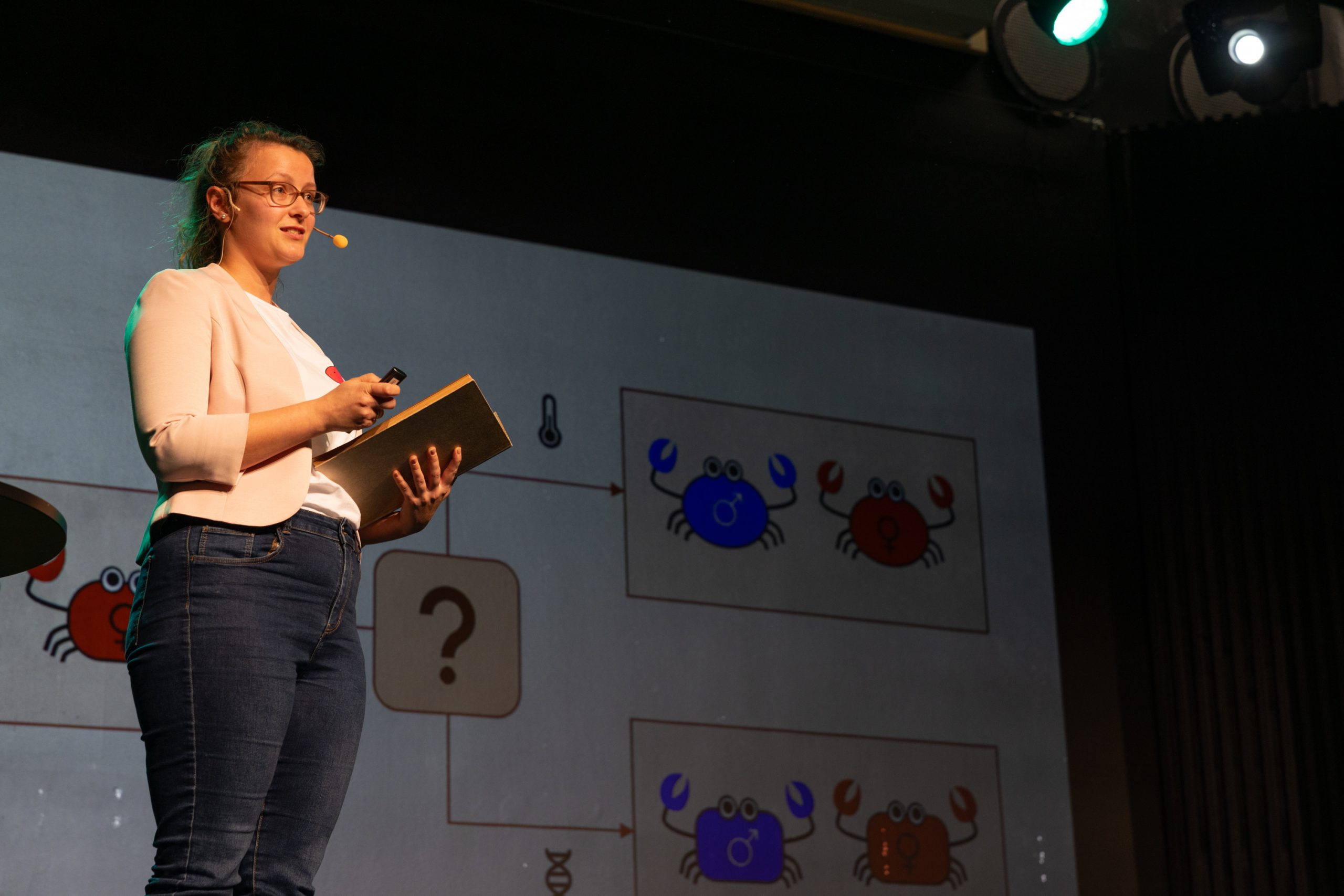

Annika auf der großen Bühne beim Grand Prix. (Foto/©: University of Agder / FORTHEM Alliance)

Weißt du schon, in welche Richtung deine Karriere später gehen soll? Willst du in einen kommunikativen Beruf? Inwiefern hat der Science Slam das ggf. beeinflusst?

Ich weiß es noch nicht wirklich. Ich kann mir sowas wie Wissenschaftskommunikation schon gut vorstellen. Aber es gibt einfach wahnsinnig viele Bereiche vom wissenschaftlichen Arbeiten, die mir Freude bereiten. Ich bin an meiner Universität auch in einem Mentoring-Programm für junge Wissenschaftlerinnen, Ada Lovelace, da kriege ich verschiedene Coaching-Angebote und ein:e Mentor:in aus einem Bereich, der mich interessieren könnte. So kriege ich mehr Einblicke in die praktische Arbeit hinter der Stellenausschreibung, das wird mir bei der Orientierung sicherlich weiterhelfen.

Der Science Slam hat mich grundsätzlich bestärkt, insbesondere der Sieg in Mainz, dass Wissenschaftskommunikation ein Karriereweg ist, der mir liegen könnte. Ich fand es auch sehr schön zu sehen, wie sich Menschen für Forschung begeistern können, wenn man es verständlich für sie formuliert, und nicht nur im Elfenbeintürmchen vor sich hinarbeitet. Und tatsächlich war es auch super für mein Selbstbewusstsein. In meinem letzten Komiteesmeeting, in dem ich ein Mal im Jahr den Zwischenstand meiner Forschung vortrage, ist das wohl wirklich aufgefallen. Die Professor:innen haben noch mal explizit erwähnt, dass ich viel selbstbewusster präsentiere und das Coaching wohl sehr erfolgreich war.

Welche neuen Kontakte konntest du knüpfen? Denkst du die Erfahrung nützt dir etwas für deine Karriere?

Ich konnte ganz viele neue Kontakte knüpfen – weniger in Mainz, aber vor allem in Norwegen. Zu anderen Slammer:innen, auch mit dem Netzwerk von dem Organisator ForThem sowie mit dem organisierenden Team und den Coaches vor Ort. Wir haben auch eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe mit den Leuten und haben uns auf LinkedIn vernetzt. Ich glaube nicht, dass mir die Kontakte direkt etwas für die Karriere bringen werden, zumindest ist es nicht absehbar. Ich bin aber dennoch froh, diese tollen Menschen kennenlernen zu dürfen.

Die Erfahrung wird mir was bringen, alleine schon, weil es mein Selbstbewusstsein gestärkt hat. Und sollte ich in den Bereich Wissenschaftskommunikation gehen, macht sich das natürlich auch gut im Lebenslauf. Besonders gut finde ich, dass man auch direktes Feedback vom Publikum kriegt und da eine direkte Verbindung aufbaut. Selbst wenn ich nicht in dem Bereich Wissenschaftskommunikation landen würde, finde ich es trotzdem hilfreich, da es auch jetzt schon zu unserem Beruf gehört, Sachen für fachfremde Leute herunterzubrechen. Das wird auch in anderen Bereichen hilfreich sein.

Hast du noch etwas, was du den Leuten erzählen willst, die an Science Slams interessiert sind?

Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich fand es war eine ganz tolle Erfahrung. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ForThem die Norwegenreise und alles Coaching drum herum finanziert hat. Dass ich dort so hochwertiges Training bekommen habe, das war alles wahnsinnig professionell. Ich habe auch viel mehr gelernt als ich gedacht hätte. Ich dachte, dass ich etwas Übung in Wissenschaftskommunikation kriege und da etwas mehr Routine bekomme. Ich habe aber auch so viel gelernt, zum Beispiel über Bühnenpräsenz, wie das Setting die Kommunikation beeinflusst, Haltung, Sprache oder auch welche Kleidung in welches Setting passt. Es war einfach ein wunderschönes und bereicherndes Erlebnis.

Und selbst wenn man jetzt nicht so viel Unterstützung hat und quasi „nur“ den kleinen eintägigen Workshop davor in Mainz, ist es trotzdem etwas, was sich nur lohnen kann. Gerade für uns junge Wissenschaftler:innen ist es einfach toll, wenn man seine wissenschaftlichen Leistungen einem Publikum präsentieren kann, das sich dafür begeistert – nicht, weil meine Forschung zwingend die Welt verändert, sondern einfach nur weil es cool ist. Ein Publikum, das einfach nur da ist, um was zu lernen. Es ist einfach ein ganz anderes Setting als im akademischen Kontext. Ich fand es auch toll, dass meine Familie jetzt endlich wirklich versteht, was ich so tue. Und ich das so aufbereiten konnte, dass jeder jetzt eine grobe Idee hat, was ich in meiner Promotion mache.

Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen.

Vielen Dank Annika für diese tollen Einblicke!

Wer nun Lust hat, an einem Science Slam teilzunehmen, eine gute Anlaufstelle findet ihr hier. Ansonsten werden Science Slams von verschiedensten organisiert, am besten informiert ihr euch bei eurer Universität. Und wenn es keinen gibt, könntet ihr ja mit eurer Fachschaft oder Ähnlichem selber was auf die Beine stellen? 😉

Und wer jetzt richtig Lust auf kommunikative Berufe hat, sollte bei einem der folgenden Interviews direkt weiterlesen: